子供に悪影響。カビに注意しましょう【府中市の不動産屋さん】

目次

カビによるアレルギー性疾患が増えています

住宅の高断熱高気密化が進み、建物性能が上がっている半面で、床下や壁内など、見えない場所でカビ汚染が広がっているようです。医師や国内外の研究者たちは、カビやカビの発生する高湿度の環境が原因のアレルギー性疾患などが増えている状況に危機感を募らせています。

日経ホームビルダーアンケート

日経ホームビルダー読者に過去3年以内に引き渡した住宅のカビ対応についてアンケート調査したところ、カビへの対応を迫られた経験が12.4%に及んだようです。

コチラをご覧ください。

https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/mag/hb/18/00016/

カビの発生箇所は「床の構造・下地材」「基礎断熱のコンクリート・土台」「壁体内の構造・下地材」が上位に並んでいます。

1位(23.1%) 床の構造・下地材

2位(15.4%) 基礎断熱のコンクリート・土台、室内側の壁の仕上げ材、納戸・クローゼット・押し入れ

3位(11.5%) 壁体内の構造・下地材、キッチン・シンク回り

4位(7.7%) 天井仕上げ材、床仕上げ材、室内側の構造材

そもそも近年ではカビに関する苦情が増えているようで、

その理由として、カビに対する消費者の意識向上が挙げられ、カビをほったらかしにしない方が増えているようです。現在では「抗菌グッズ」がたくさんありますし、アルコール除菌等を行うことが普通になりました。

カビの仕組みと構造は人間とそっくり

そもそもカビという生き物は、人間と同じ真核生物という生き物で、仕組みも構造も人間にそっくりだそうです。

人間に近いということから「カビにはよく効くけども、人間に対する副作用は少ない」という薬を作るのは大変難しいようです。

水虫等の治療が難しいとされるのもこのためです。

カビによる病気は大きく分けて、中毒、感染症、アレルギーの3つに分けられます。

この中で、最も予防が難しく深刻なのが、感染とアレルギーです。

アレルギーで有名なのが「夏型過敏性肺炎」といわれる病気です。

アレルギーといっても、喘息とは全く違っていて、肺の奥で起こるアレルギー性の「肺炎」です。

その為、子供がかかるとかなり厄介な病気です。

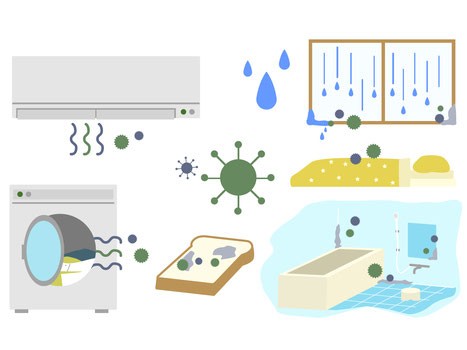

カビはどこに生活しているのでしょうか

カビはどこに生活しているのでしょうか。

以前は、カビといえば梅雨の時期に話題に上がり、その時だけ問題が表面化するようなイメージが強いと思います。

しかし、今は伝統的な日本の家が減り、高気密化された家が増えていますので、結露が起こりやすい時期が増え、冬にカビの大量発生なども増えているようです。

また、生活の変化に伴い、エアコン、全自動洗浄機など、新たな汚染源が発生しています。

住宅の階数ごとにカビ汚染を比較すると、1階のカビの量は、2階より上階と比較して圧倒的に多いようです。

この理由は地面に近いほど湿りやすく、風通しも悪くなるためです。

マンションの場合は高層マンションなどの上層階になればなるほどカビ汚染は少なくなる傾向があるようです。

室内からのカビ汚染(まとめ)

意外なカビ汚染の原因は、実は『室内』からのカビ汚染が問題となるようです。

室内に浮遊するカビは浴室などの水廻り、畳、カーペット等の中で生育する事が多く、室外よりも室内の方が空気中のカビの量は多いようです。

一般的な見解としては、カビは屋外に多く、汚染カビは屋外から室内に侵入する頻度が高いほど、室内のカビは増えてしまうと誤解されています。

ご自宅で過ごす事の多い幼少期にカビ汚染によって子供が被害を受けないよう、大人は考えておく必要があるかもしれません。

コメント